こんにちは、たまゆりです!

近年の夏は本当に、殺人的と言えるほどに暑いですね。

なので、やたらと滝に出かけています。

この記事はこちらのYouTube動画にも連動しています。

涼しい水音満載なので、ぜひご覧いただけたら嬉しいです…!!

暑さに耐えられない私の試行錯誤

もともと、山や街道なんかを歩いて旅することが好きな私ですが、もう、ここ最近の夏の暑さがたまらなくて…。

紀伊半島に移住して、長野や富山あたりの高山、アルプスが物理的に遠くなったということもあります。

が、何より、この暑い夏に遠方から早起きをして駆けつけて、そこからさらに汗をかいて太陽の近くまで山を登るという気分に、ここ最近はどうにもなれず。

代わりに、自然の中で冒険したり自分と向き合う方法はなんだ!?

という試行錯誤の結果「滝」を目指して川を歩けばいいじゃないかというひとつの答えに辿り着いたわけです。

滝登りというまだマイナー?な世界

登山に比べると、いわゆる「滝登り」「シャワークライミング」はまだまだマイナーな行為だと思います。

巷には登山用品店はたくさんありますが、滝登り用品専門店というのは聞いたことがありません。

せいぜい、モンベルの大型店舗の隅っこに、棚の半分くらいの範囲の小さいコーナーがあるくらいです。

それくらいまだまだ人口も少ないのでしょうか。

日本は水の国。滝に入るしかないじゃないか!

しかし!!!!!

私は声を大にして言いたい。

最近の暑すぎる日本の夏。

日本は、山岳大国であると同時に、水の国でもあるわけです。

山があるということは、それだけ谷も多くあり、

谷が多くあるということは、それだけ多くの滝が存在しているということです。

暑すぎる国に、きれいな滝がたくさんある。

これは、入るしかないじゃないですか。

てなわけで、この暑さが今後も十数年単位で続くとすれば、きっと今よりも滝に出かける人は増えるのではないかと思ったりしている。

滝登りの危険と学び ~先人への敬意を込めて~

なにぶん登山に比べて情報が少なく、そのスキルや装備について学べる環境もそう多くはない滝登り。

登山とはまた違った、水難や岩で滑って大怪我を負うリスクもあります。

登山は昔よりも単独行がぐっと増えた印象ですが、滝登りはまだまだ「一人で入渓するのはあまりに危険」という意見が主流なのではと思います。

現状、私自身もインターネットの情報を頼りに、自分で思いつく限りの安全対策をした上で滝へ出かけ、どこまで進むのが自分のいまの身の丈に合っているかを見極め、小さな失敗を繰り返しつつも少しずつ学んでいっているところです。

玄人の方からしたら「なんだこいつ、なっとらん!」と言われても仕方がないのだろうなぁと思ったり。勉強不足ですいません。

ともかく、決して先人の方達の積み重ねに泥を塗りたいわけではないことを、断っておけたらと思う。

その上で、滝の良さを伝えられたらいいなぁと思う。

今回の目的地:三重県尾鷲市「南谷の滝」

で。

今回出かけたのは、三重県尾鷲市の「南谷の滝」。

日本でも指折りの雨量の多さを誇る尾鷲市(東京の2.5倍だとか)。

海と山の近さが生む美しい川たち

急峻な山と海が数キロ〜数十キロしか離れずに隣接しているので、湿った大気が山に当たって雨になりやすいのです。

そのせいか、この「南谷の滝」のある川に限らず

紀伊半島の沿岸部には「短いのに、水量豊富でめっちゃきれいな川」がものすごくたくさんあります。

この「海と山の近さ」と「川の水が新鮮で美しい」というのが、この地域の大きな魅力だと、3年半住んで改めて噛み締めます。

矢ノ川水系と歴史の面影

「南谷の滝」は、尾鷲市内に端を発しそのまま尾鷲の市街地へと流れ、太平洋へと注ぎ込む「矢ノ川」の水系の一部。

この矢ノ川のすぐ側にある矢ノ川峠(標高807 m)は、もともと熊野街道最大の難所。

江戸時代から使われた峠道で、明治・昭和期に車道や日本初の旅客ロープウェイも整備されたが、現在は廃道部分も多く、歴史的な遺構が残る峠。

…とのことで、昔から人の往来が多かった場所だということがわかります。

もしかすると、この道を歩いた人たちは、今回の私と同じように滝や沢で涼んだこともあったかもしれません。

無名の滝に惹かれる理由

ただ、この「南谷の滝」は、特に郷土史などに記述があるわけではないようで

確認できる初出は、2002年に書かれた「taki3D」というインターネット上の滝愛好家の方のブログ。

http://taki3d.la.coocan.jp/06toukai/mie/owase/2002-1minamitani/2002-1minamitani.htm

(現在は、セキュリティ上の問題なのかページを開けない。残念)

これだけきれいな滝なのに、ほとんど無名なのが驚き!

なのですが、滝の世界ではこれが普通だったりします(と、最近知りました)。

理由としてはやはり、そもそも紀伊半島の立地的に人が少なく、ただでさえ本州一アクセスが悪いとも言われるエリアであること。

さらに、滝を見るにはどうしても多少の経験や技術が必要となり、誰でも見に行けるわけではないからと思います。

こういった滝を訪れる際の主な情報源はGoogleマップの情報です。

限られた数名の滝愛好家の方が地点を登録し、さらに詳しい行き方などのレビューを残してくださっていて、それを参考にしています。

なんというか、連綿と、細々と受け継がれてきた「紀伊半島の美しい滝」という秘密の本のページをめくっているようでワクワクするのです。

こうしてみると、まだまだ日本にはほとんど誰も知らない、楽園のような景色が広がる場所はたくさんあるんですよね。

その美しさをひっそりと愛でてきた先人たちの活動があるから私もこうして谷筋に隠れた美瀑を拝めているわけです。感謝しかない。

南谷の滝へのアクセスガイド

そんな南谷の滝。

ここからはYouTubeにアップした動画を参照してほしいのですが。

まずは、旧国道42号線にかかる千仭橋(せんじんばし)のたもとが入口です。

林道入口の向かいには電話BOXが置かれた駐車スペースがあるので、車はそこに置くのがよさそうです。

林道の車止めゲートの脇をくぐり、拳大の石がゴロゴロしたゆるい登りを10分ほど進むと、「紅葉橋」という古い石橋が見えてきます。

それを渡るとまたすぐに「滝見橋」という橋が現れます。

名前の通り、ある程度水量があれば端の脇に小さな滝が流れているのが見えます。

それを越えると左手に目印のピンクテープが巻かれた木があります。

それを越えると左手に目印のピンクテープが巻かれた木があります。

これを目印に、眼下に流れる川へと降っていきます。

少し急ですべりやすい箇所はありますが、踏み跡はしっかりついていて、つかまりやすい木も多くあるので、ある程度の山登り経験があれば大丈夫だと思います。

少し急ですべりやすい箇所はありますが、踏み跡はしっかりついていて、つかまりやすい木も多くあるので、ある程度の山登り経験があれば大丈夫だと思います。

逆に言えば、山歩きに慣れていない人は「絶対無理、崖やん」と思うかもしれません。

斜面を踏み跡に沿って降りていくと、もうひとつピンクテープが見えて、その先から沢に降りられます。上から下まで行くのに5分弱というところでしょうか。

沢に降りたら、あとはところどころ水に浸かったり大きめの岩を乗り越えたりしながら、5分も川を遡上すれば、滝が見えてきます。

寒い季節で水に浸かりたくない場合、水量が少なければ岩の上をつたって濡れずに滝に行くこともできそうな感じでした。

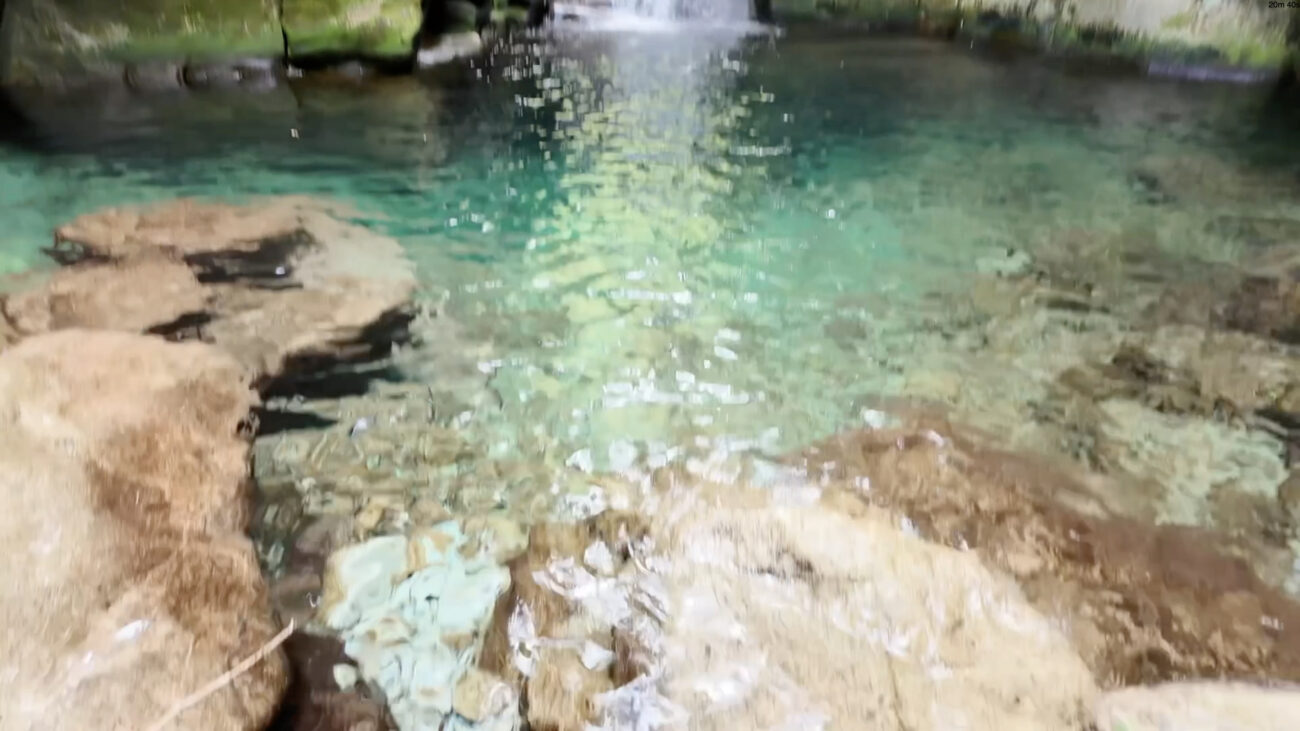

滝壺、青すぎる。

そうして目の前に現れた「南谷の滝」!!!

めっちゃきれいです。

まず、滝壺のブルーともグリーンともつかない不思議な色の輝きが目に留まります。

なんでしょうね、この恐ろしさと美しさを兼ね備えた滝壺の魅惑的な色って。

これも紀伊半島の滝のおもしろいところ!なのですが、

水系が違うと、滝壺の水の色合いもかなり違うんですよね。エメラルドっぽい色のこともあれば、サファイアみたいな色のこともあれば。

もちろん水深や光の当たり方、周囲の景色の反射もあるとは思いますが。

それだけじゃなく、水の色そのものが違うのです。

おそらく、流域の植生や岩石に含まれる成分の違いなのだと思います。

目の前を流れている水たちがたどってきた旅路がその色に現れているようで、ぐっときてしまいます。ああ、たまりません。変態です。

南谷の滝は、ブルーグリーンというのがふさわしいような鮮やかな色です。

悠久の時間が刻んだ岩の造形美、萌え。

滝の左右は大きな岩壁が削り取られているような形になっています。

滝の左右は大きな岩壁が削り取られているような形になっています。

いったい、この形になるまでに何万年の時をかけて水が岩を削ったのでしょうか。はあ〜萌える。

削られた岩は、きっと1500万年前ごろに起こったとされる大規模な火山活動でできたマグマの塊でしょう。

紀伊半島に滝が多いのは、この火山活動でできた、硬いでっかい岩が地中に埋まっているからだと言われています。ん〜〜〜〜たまらん!!!

尾鷲の山中に降り注ぐ大量の雨水が、激しくその岩を何万年もかけて削り、今日のこの景色が生まれているわけです。

悠久の時の流れが刻まれたこの景色を見ているのは、いま世界中に自分一人だけなのです。もはや奇跡です。

これをロマンと言わずしてなんと言えばよいのか。興奮します。

柱状節理のようなメカニズムでしょうか?滝が流れる両脇の岩は段々になっています。

天然の造形が美しすぎる。まるで、天使が登るために作られた階段のようです。

その階段の向こうに、太陽に照らされて光り輝く木々の緑が見えています。

まるで、天上の庭師が丹精込めて作り上げた箱庭のようです。

はあ、美しい。

この美しい滝壺、そして奥に流れる滝。

旅行雑誌で見たバリ島の高級リゾートプールも真っ青、天然の楽園です。

ここまでの山歩きで、もう頭は蒸しそうに暑く、汗もびっしょり。

恐れ多さもありつつも、滝壺で泳がせていただきます。

天然の楽園の滝壺に入ってみた

…つめてっ!!!!!!!!!!!!!!!!!!

え!?!?なにこれ!?!?!?!

想像よりもめちゃくちゃ冷たい。心臓が止まるかと思った。

ぐつぐつ茹でたあといきなり氷水で締められるそうめんは、きっとこんな気持ちだと思う。

出たり入ったりを繰り返すと少しずつ体が冷たさに慣れてきました。

時間をかけて冷たさに慣らすと、水から上がった後も体の冷たさが持続します。これが真夏の滝遊びの最高なところです。

水中カメラを向けてみると、滝壺の水深は2〜2.5mといったところでしょうか。怖い。

滝の上部を目指して遡上

ビビりながらもライフジャケットを信じて階段上の岩にとりつきます。

ビビりながらもライフジャケットを信じて階段上の岩にとりつきます。

水量がそこまで多すぎず、流されるほどの勢いではないので、なんとか左側から登れそうです。ヘルメットを装着して、慎重に足をかけて登ってみます。

…辿り着けました!

南谷の滝の上部。

下からは見えませんでしたが、全部で三段ありました。それぞれの滝の下は浅めのプールみたいになっていて、左右は洞窟のような苔むした岩で囲まれています。

こんな場所を独り占めしてもいいのだろうか。

熟練の方であれば、ここでテントでも張って寝泊まりするのかも。想像するだけでこええよ〜。

一人で、初めての場所に足を踏み入れる時のワクワクと、底知れぬ恐怖。

そのバランスをとりながら、進みます。

3段目の滝の上には、太陽の光に満ちた静かな流れがありそうでしたが、ぬめって滑りやすく足がかりのない岩壁に阻まれて辿り着けませんでした。

ハーネスやロープ使いをきちんと学んだら、また挑戦してみたいです。

3段目、2段目の滝は1段目に比べて段差が小さめで、なんというか「滝行にぴったりすぎる」形状をしていたので、思わず打たれさせていただきました。

ありがてぇ。めちゃくちゃ冷たくて気持ちよかったです。

そのあとも、岩の上に座って少し暖を取ったり1段目の滝壺に戻ってぷかぷか無心で浮かんでみたりと、思う存分にこの滝で時間を過ごさせてもらいました。

いや〜、幸せな時間だった。

旅は、自分の殻を破る時間

「旅の本質とは、知らなかった自分に出会うことだ」なんて言葉があります。

まさにその通りだな、と思います。

私は旅することも未知の場所を歩くことも大好きですが、それって結局、未知の世界に足を踏み入れた時に出会う、自分自身の予測不可能な反応を楽しんでいるのだと思うのです。

今回、南谷の滝に行ってよかったなぁと思うのは、

「自分の中で、殻を破り一歩踏み出した」

という経験そのものだったなと思うのです。

今回は、ヘルメットやライフジャケット、沢靴に加えて、この前購入したばかりの岩を掴む水中用グローブや、岩に当たる関節を保護する膝当てを初めて使う場でもありました。

それらの道具の助けもあって、以前までなら可能性がないと諦めた1段目の滝の上に降り立ったわけです。

そこで見た景色と、その時の自分の気持ちは、やっぱりすごく特別なものでした。

「ああ、この世界には、まだまだ自分の知らない世界があるんだ」

「そして、その世界を、私は自分自身の意思で見に行くことができるんだ」

そんな気づきです。

30代の諦め、そして抗い

長く生きれば生きるほど、人は自分自身の限界を自分で決めてしまいます。

私も30代に入って、こんなもんだよな、と思う瞬間が増えました。仕事も趣味も健康面だって、小さな諦めが日常に増えていきます。

それに抗うのはたぶんすごく社会通念上かっこ悪いのかもしれません。いつまでも精神が成長しないガキみたいに見られるかもしれません。

“いい年していつまで夢追いかけてんのよ、体は老いる一方なのに。”

実際その通りだとも思います。自分でもちょっとこんな自分が恥ずかしいのです。

でも、でもさぁ。

そんでもやめられないじゃん。やっぱ楽しいじゃん。

まだ見ぬ景色を、自分の足で見にいくってさ。

その景色を目の前にした自分が、どんな顔をして、何を思うのか、知りたいじゃん。

そういうワクワクって、生きてる限り忘れたくないじゃん。

いい大人だけど、アホのままで生きていく

手放しで新しいものに弾丸のように向かっていた20代のようにはもういかないかもしれない。

みっともないかもしれない。きついかもしれない。心折れることも多いかも。

それでもやめたくないな、と思うのです。

多分それを味わうために、私は生きているのだと思うから。

いい年かもしれないけど、もうちょっとアホのままで生きてみます。

そんな気持ちにさせてくれた、南谷の滝への滝行でした!

奇跡のような造形を見せてくれた紀伊半島の自然と、道をつけてくださる先人に感謝を。

そして、ここまで読んでくださった奇特な方にも感謝を。

一緒にアホのまんま人生楽しみましょう。

それでは、また!たまゆりでした。

次回は大台ケ原、和佐又山などの上北山村に訪れてください。楽しみにしています。